Aufbau einer Photovoltaikanlage

Eine Photovoltaikanlage besteht grundsätzlich aus drei Elementen. Die Solarmodule die aus dem Sonnenlicht Gleichstrom gewinnen, dem Montagesystem mit dem die Solarmodule sicher auf dem Dach befestigt werden und dem Wechselrichter, welcher den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt.

Eine optimal funktionierende Photovoltaikanlage zeichnet sich dadurch aus, dass alle drei Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt werden.

Funktionsweise einer Photovoltaikanlage

Ein Photovoltaik-Modul besteht aus einer Vielzahl von Solarzellen. Das Sonnenlicht trifft auf die Zellen, und durch die hervorgerufene Elektronenbewegung im Material entsteht eine elektrische Spannung. Elektrischer Strom kann fließen. Über innen liegende elektrische Verbindungen wird der gewonnene Strom an die Anschlussdose geleitet. Vor dort aus fließt er über Stringleitungen zum Wechselrichter, der den solar erzeugten Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom mit 230 V umwandelt. Über den Einspeisezähler wird er in das öffentliche Netz gespeist und vollständig zu attraktiven Konditionen vergütet. Ein Bezugszähler erfasst unabhängig davon den im Haus bezogenen Strom, den Ihr Energieversorger Ihnen separat in Rechnung stellt.

Begriffserklärung Photovoltaik

Der Begriff Photovoltaik ist zusammengesetzt aus dem griechischen Wort „photos“ (Licht) und dem Namen des italienischen Physikers Alessandro Volta (1745 – 1827).

Photovoltaik beruht auf dem bereits 1839 von Alexandre Edmond Becquerel (1820 – 1891) entdeckten so genannten Fotoeffekt. Dieser Fotoeffekt beschreibt die „Freisetzung von Ladungsträgern in einem Festkörper unter Lichteinfluss“.

1905 gelang es Albert Einstein den Photoeffekt richtig zu erklären was ihm 1921 den Nobelpreis für Physik einbrachte

Deutschland ist ein Sonnenland

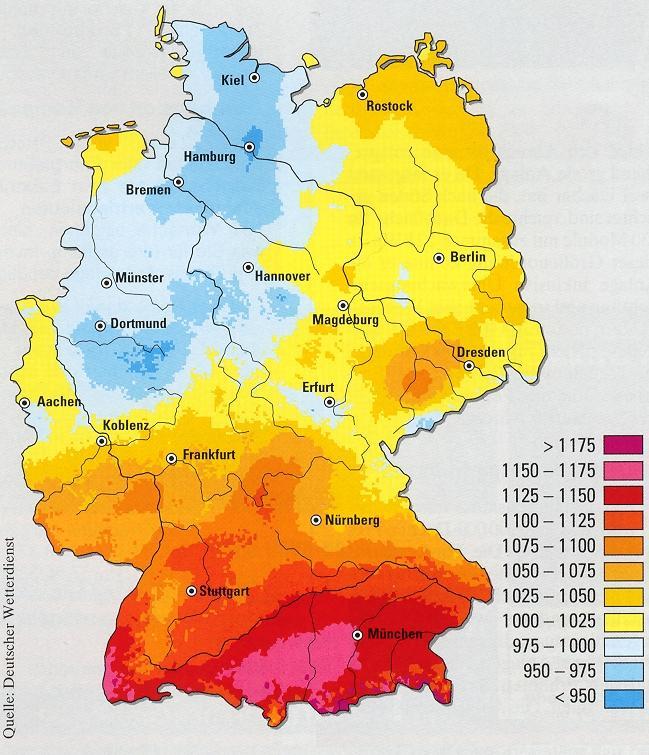

Die mittlere Jahreskarte der Globalstrahlung zeigt grob eine Dreiteilung des Strahlungsklimas in Deutschland: Eine Zone besonders hoher Einstrahlung erstreckt sich von Bayern über Baden-Württemberg bis nach Rheinhessen. Sie entsteht durch die südliche Breitenlage und das wolkenärmere, kontinentalere Klima. Eine zweite Zone hoher Einstrahlung beginnt in Sachsen und erstreckt sich über das östliche Brandenburg bis an die Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Einflussfaktoren sind in diesem Raum die geringere konvektive Wolkenbildung im Frühjahr und Frühsommer über dem noch kalten Wasser der Ostsee und die stärkere Kontinentalität.

Eine strahlungsärmere Zone reicht von den Mittelgebirgen bis nach Schleswig-Holstein. Ursache für die niedrige Einstrahlung ist hier die häufige Zufuhr von feuchten Meeres-Luftmassen, die das typisch wolkenreiche, maritime Klima Nordwest-Deutschlands prägt. Durch Stau an den Hügel-/Bergketten der Mittelgebirge wird die Wolkenbildung zusätzlich verstärkt. Lediglich die strahlungsbegünstigten Nordseeinseln bilden eine Ausnahme.

Die mittlere Globalstrahlung in Deutschland nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes

Die Globalstrahlung ist die am Boden empfangene Sonnenstrahlung und setzt sich aus direkter und indirekter (Himmelsstrahlung) Strahlung zusammen. Wie viel Strahlung kommt am Erdboden an? Das interessiert Biologen genauso wie Ingenieure, ganz besonders aber die Nutzer von Photovoltaikanlagen.

| Bundesland | kWh/qm |

| Baden-Württemberg | 1050 – 1175 |

| Bayern | 1140 – 1240 |

| Berlin, Brandenburg | 975 – 1050 |

| Hessen | 975 – 1100 |

| Mecklenburg-Vorpommern | 1000 – 1050 |

| Hamburg, Bremen | 950 – 1025 |

| Niedersachsen | 950 – 1025 |

| Nordrhein-Westfalen | 950 – 1025 |

| Rheinland-Pfalz | 975 – 1125 |

| Saarland | 1050 – 1100 |

| Sachsen | 975 – 1100 |

| Sachsen-Anhalt | 975 – 1050 |

| Schleswig-Holstein | 950 – 1025 |

| Thüringen | 975 – 1050 |

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Print

Print